バイクカバーを使いたいけれど、「毎回かけるのがめんどくさい」と感じている人は多いのではないだろうか。確かに、バイクカバーの装着や収納には手間がかかることがある。しかし、簡単に使えるタイプや、適切な選び方を知ることで、その負担を大幅に軽減できる。

本記事では、「バイク カバー めんどくさい」と感じている人に向けて、手間を減らすための工夫やおすすめのカバーを紹介する。ワンタッチで装着できるタイプや、防水・防塵性能に優れた商品など、バイクをしっかり守りつつも扱いやすいバイクカバーの選び方を解説していく。毎日の手間を減らし、快適なバイクライフを送りたい人は、ぜひ参考にしてほしい。

- バイクカバーをかけるメリットとデメリットを理解できる

- 簡単に使えるバイクカバーの選び方が分かる

- 面倒なカバー掛けを楽にする工夫を知れる

- おすすめのバイクカバーやメンテナンス方法を学べる

バイクのカバーめんどくさい!簡単にかける方法とは

- バイクカバーはしたほうがいい?その理由

- バイクカバーが逆効果?いらないと言われる理由

- 毎日 面倒なカバー掛けを楽にするコツ

- 簡単なかけ方!ワンタッチで装着できるカバー

- サイズ選びのポイント!適切なカバーの見極め方

- 裏起毛は必要?バイクを傷つけない素材選び

バイクカバーはしたほうがいい?その理由

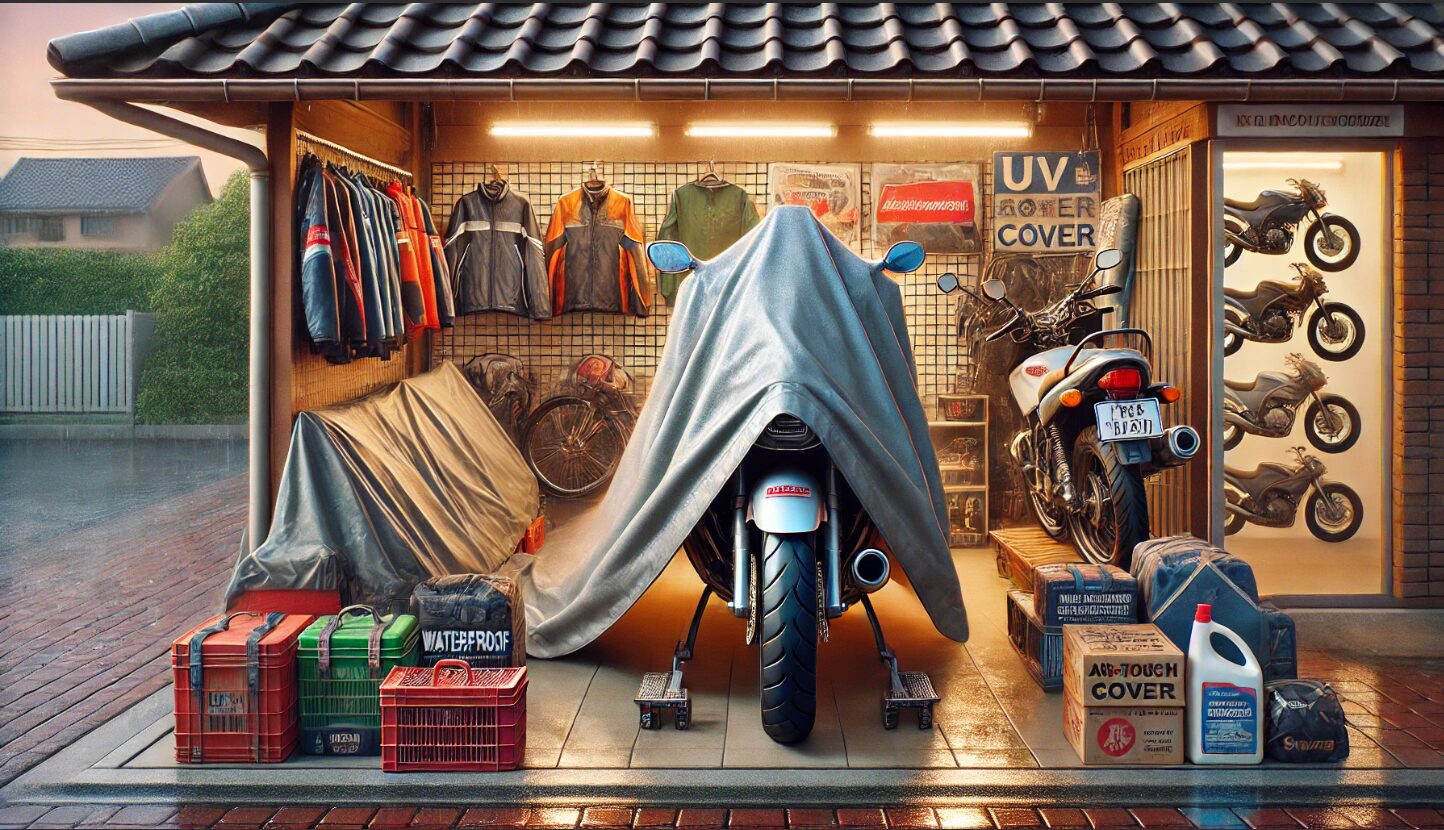

バイクを長く大切に乗るためには、バイクカバーを使用することが推奨されます。屋外での保管はもちろん、屋内に置いている場合でも、ホコリや湿気からバイクを守る役割を果たします。では、バイクカバーをしたほうがよい理由について詳しく見ていきましょう。

まず、バイクカバーの最大のメリットは「雨風や紫外線からバイクを守ること」です。屋外に駐車しているバイクは、直射日光や風雨にさらされるため、塗装の劣化やサビの発生が避けられません。特に、雨水がエンジン周りや金属部分に付着すると、サビや腐食が進行しやすくなります。カバーを使用することで、これらのリスクを軽減し、バイクの寿命を延ばすことができます。

また、防犯対策としても効果的です。カバーがかかっているだけで、車種やカスタム状況が分かりにくくなり、盗難のターゲットになりにくくなります。さらに、チェーンロック対応のバイクカバーを使えば、ロックと併用することで防犯性能をさらに向上させることが可能です。

一方、バイクカバーをしない場合、ホコリや砂が付着し、エンジン内部に侵入することがあります。屋内保管であっても、微細なホコリが積もると、燃料系統や電装系のトラブルにつながる可能性があります。特に、長期間乗らない場合は、バイクカバーをかけることで劣化を防ぎ、次に乗るときのメンテナンスを楽にすることができます。

このように、バイクカバーは雨風や紫外線、ホコリから守るだけでなく、防犯対策としても有効です。愛車をきれいな状態で長持ちさせるためにも、適切なバイクカバーを選び、活用していきましょう。

バイクカバーが逆効果?いらないと言われる理由

バイクカバーはバイクを保護するための重要なアイテムですが、一部のライダーからは「かえってバイクに悪影響を与える」「必要ない」といった声も聞かれます。バイクカバーが逆効果になるケースや、いらないと言われる理由を詳しく解説します。

まず、最も多い問題は「湿気のこもり」です。通気性の悪いバイクカバーを使用すると、雨水や湿気が内部にこもり、カバーの内側に結露が発生します。これが原因でサビが進行したり、電装系のトラブルを引き起こしたりすることがあります。特に、梅雨の時期や湿度の高い場所での使用には注意が必要です。通気口があるタイプや、適度にカバーを外して換気することが推奨されます。

また、「カバーをすることで風にあおられやすくなる」というデメリットもあります。特に固定が不十分な場合、強風でカバーがバタつき、ボディに擦れて傷がつくことがあります。対策として、しっかりと固定できるバックル付きのカバーを選ぶか、追加で固定バンドを使用するとよいでしょう。

さらに、バイクカバーは手間がかかることもデメリットとして挙げられます。毎回カバーをかけたり外したりする作業を面倒に感じる人も多いです。特に、急いでいるときや頻繁に乗る場合、カバーの扱いが億劫になりがちです。そのため、使いやすさを重視するなら、ワンタッチで着脱できるカバーを選ぶと負担が軽減されます。

このように、バイクカバーが逆効果になる要因として「湿気のこもり」「風によるバタつき」「扱いの手間」が挙げられます。ただし、適切なカバーを選び、正しく使用すれば、デメリットを最小限に抑えることが可能です。バイクの保管環境に合わせて、最適なバイクカバーを選ぶことが重要です。

毎日 面倒なカバー掛けを楽にするコツ

バイクカバーを毎日かけるのは面倒に感じるものです。しかし、少しの工夫で手間を減らし、スムーズにカバーを装着することができます。ここでは、バイクカバーを簡単にかけられるようにするためのコツを紹介します。

まず、「大きめサイズのカバーを選ぶ」ことが重要です。ジャストサイズのカバーは装着時に引っかかりやすく、前後を間違えた際にかけ直しが必要になります。一方、やや大きめのカバーであれば、ざっくりと被せても問題なくフィットするため、時間を短縮できます。

次に、「カバーの前後を分かりやすくする工夫」も効果的です。カバーには前後の目印がないことが多く、毎回向きを確認するのが手間になります。この問題を解決するには、カバーの前方部分にシールやマークを付けると、一目で向きを判断できるようになります。特に夜間や暗い場所でカバーをかける際に便利です。

また、「バイクを固定する位置を決めておく」ことも大切です。毎回異なる場所に駐車すると、カバーの取り付け方が変わり、手間が増えます。常に同じ位置で、同じ向きで駐車することで、カバーの装着作業を習慣化し、スムーズに行えるようになります。

さらに、「ワンタッチ式の固定バンドを活用する」と、風でカバーがめくれたり、ズレたりするのを防げます。バックルやゴムバンド付きのカバーを使えば、紐を結ぶ手間が省け、時間を短縮できます。

このように、カバーのサイズや前後の識別、固定方法を工夫することで、毎日のバイクカバー掛けを楽にすることが可能です。少しの改善で大きく手間が減るので、ぜひ試してみてください。

簡単なかけ方!ワンタッチで装着できるカバー

バイクカバーを素早く簡単にかけるためには、「ワンタッチで装着できるタイプ」を選ぶのが最も効果的です。通常のバイクカバーは、広げたり前後の向きを確認したりする手間がかかるため、扱いにくさを感じる人も多いでしょう。ここでは、ワンタッチで簡単に装着できるバイクカバーの特徴と使い方を紹介します。

まず、ワンタッチで装着できるバイクカバーの特徴として、「ゴム入りの裾」や「バックル固定式」のものが挙げられます。ゴムが裾に入っているタイプは、バイクにかぶせるだけで自然にフィットし、風で飛ばされにくくなります。また、バックルが付いているタイプは、カバーのズレを防ぎながら簡単に固定できるため、毎日の使用がスムーズになります。

また、「ファスナー式のカバー」もおすすめです。側面にファスナーが付いているものは、カバーをバイクに乗せた後、ファスナーを閉じるだけで装着できるため、時間を大幅に短縮できます。特に、駐車スペースが狭い場合でも、バイクを移動させずにカバーをかけられるので便利です。

さらに、「折りたたみやすい素材を選ぶ」と、収納時の手間を減らすことができます。厚手のカバーは広げにくく、たたむのも大変ですが、適度な厚みで撥水加工されたものなら、扱いやすくなるでしょう。防水性と通気性のバランスが取れた素材を選ぶことが、快適な使用につながります。

ワンタッチで装着できるバイクカバーを選ぶことで、カバー掛けの手間を最小限に抑えられます。時間をかけずにバイクを保護できるため、毎日の使用が苦にならず、バイクライフをより快適に楽しめるでしょう。

サイズ選びのポイント!適切なカバーの見極め方

バイクカバーを選ぶ際に最も重要なのが「サイズ選び」です。適切なサイズのカバーを選ばないと、装着が面倒になったり、十分な保護ができなかったりする可能性があります。ここでは、バイクカバーのサイズ選びのポイントを解説します。

まず、「バイクの全長・全幅・全高を基準に選ぶ」ことが基本です。メーカーごとにサイズ表記が異なることもあるため、事前にバイクの寸法を測り、それに合ったカバーを選びましょう。特に、ミラーやリアボックスの有無で必要なサイズが変わるため、注意が必要です。

次に、「やや大きめのサイズを選ぶ」と、装着がスムーズになります。ピッタリサイズのカバーは、かける際に引っかかりやすく、前後を間違えた場合にはかけ直しが必要になります。一方、少し余裕のあるサイズを選ぶことで、バイクの形状に左右されにくくなり、ストレスなく装着できます。

ただし、「大きすぎると風でバタつくリスクがある」ため、極端に大きいサイズは避けたほうがよいでしょう。バイクに対してカバーが余りすぎると、風で煽られてめくれやすくなります。固定バンドやバックルが付いているタイプを選ぶと、余分な部分をしっかり締められるため安心です。

また、「用途に合わせてカバーの形状を選ぶ」のも大切です。例えば、スクーターとスポーツバイクでは形状が異なるため、それぞれに適したフィットタイプのカバーを選ぶことで、より高い保護効果が期待できます。

適切なサイズのカバーを選ぶことで、装着の手間を減らし、バイクの保護性能を最大限に引き出せます。購入前にバイクの寸法を測り、余裕を持ったサイズを選ぶことが快適なバイクライフにつながるでしょう。

裏起毛は必要?バイクを傷つけない素材選び

バイクカバーを選ぶ際に「裏起毛の有無」は重要なポイントの一つです。カバーの内側がどのような素材でできているかによって、バイクへの影響が変わるため、慎重に選ぶ必要があります。

まず、「裏起毛付きのカバーはボディを傷つけにくい」ことがメリットです。通常のポリエステル生地は表面が硬く、カバーを外したりかけたりする際にボディに細かな傷がつく可能性があります。特に、光沢のある塗装やメッキ部分はデリケートなので、裏起毛の柔らかい素材が摩擦を軽減し、傷防止につながります。

一方で、「裏起毛は湿気をためやすい」というデメリットもあります。湿度の高い時期や雨の日にカバーをかけたままにすると、起毛部分が水分を吸収し、カビの発生や錆の原因になることがあります。これを防ぐためには、定期的にカバーを外して乾燥させることが大切です。また、通気性の高いカバーを選ぶのも有効な対策になります。

さらに、「裏起毛なしでも、適切な素材を選べば傷を防げる」ことも覚えておきましょう。たとえば、ナイロンやオックスフォード生地のように滑りが良く、適度に柔軟性のある素材なら、裏起毛がなくてもバイクを傷つけにくくなります。また、カバーの内側にコーティングが施されているタイプは、摩擦を軽減しつつ防水性も確保できます。

このように、バイクの保護という点では裏起毛付きカバーが有効ですが、湿気の管理をしなければデメリットになる場合もあります。バイクの保管環境や使用頻度を考慮し、最適な素材のカバーを選ぶことが重要です。

バイクのカバーめんどくさい人向けの最強カバー

- バイクカバー 最強の条件とは?選び方のポイント

- ワンタッチ式のカバーが便利な理由

- 防水・防塵・耐熱!おすすめバイクカバー3選

- バイクカバーを長持ちさせるためのメンテナンス

- まとめ:簡単&最強のバイクカバーで手間を減らそう

- バイクのカバーめんどくさい人でも続けられる使い方と選び方

バイクカバー 最強の条件とは?選び方のポイント

バイクカバーを選ぶ際、「最強」と呼べるものを選びたいと考える人も多いでしょう。しかし、一言で「最強」といっても、その基準は使用環境や求める機能によって異なります。ここでは、長期間バイクを守るために必要な条件と、選び方のポイントを解説します。

まず、「防水・撥水性能の高さ」 は必須条件です。バイクは屋外に置くことが多く、雨に濡れると錆や電装トラブルの原因になります。そのため、防水・撥水加工が施されたカバーを選ぶことが重要です。特に、縫い目にシームテープ加工がされているカバーは、水の侵入をしっかり防ぐためおすすめです。

次に、「耐久性の高い素材」 を選ぶことも重要です。バイクカバーは紫外線や風雨にさらされるため、劣化しやすいものもあります。厚手の「300D」や「420D」のポリエステル生地は耐久性に優れ、長期間の使用に適しています。また、裏地がコーティングされているタイプなら、さらに耐候性が向上します。

さらに、「耐熱性」 もチェックしておきたいポイントです。エンジン停止直後のバイクは高温になっているため、耐熱加工がないカバーをすぐにかけると溶けてしまう可能性があります。マフラー部分に耐熱シートがついたタイプや、耐熱コーティングされたカバーを選ぶと安心です。

また、「装着のしやすさ」 も考慮するべき点です。毎日使うものだからこそ、手間なくスムーズにかけられることが重要になります。前後の識別がしやすいデザインや、ワンタッチバックルがついているカバーを選ぶことで、ストレスなく使用できます。

最後に、「防犯対策」 も重要な条件の一つです。チェーンロック用の穴が開いているカバーなら、カバーを装着したままロックをかけられるため、盗難防止の効果が高まります。反射ストライプ付きのカバーを選べば、夜間でも視認性が上がり、安全性が向上します。

このように、「最強」と呼べるバイクカバーを選ぶためには、防水性・耐久性・耐熱性・装着性・防犯性の5つのポイントを押さえることが大切です。バイクの保管環境や使用頻度を考慮し、自分にとって最適なカバーを選びましょう。

ワンタッチ式のカバーが便利な理由

バイクカバーをかける作業が面倒だと感じている人にとって、ワンタッチ式のカバーは非常に便利なアイテムです。通常のカバーと比べて手間が少なく、スムーズに装着できるのが大きな魅力です。ここでは、ワンタッチ式カバーの利便性について詳しく解説します。

まず、「素早く簡単に装着できる」 のが最大のメリットです。一般的なバイクカバーは、前後の向きを確認しながら広げる必要がありますが、ワンタッチ式カバーならその手間がありません。多くのワンタッチカバーはゴム入りの裾やバックルを備えており、バイクにかぶせるだけで固定できるため、時間を大幅に短縮できます。

次に、「毎日の使用が楽になる」 という点も大きな利点です。特に、通勤や買い物などで頻繁にバイクに乗る人は、カバーの装着作業がストレスになりがちです。ワンタッチ式なら、片手でサッとかぶせるだけなので、忙しいときでも簡単にバイクを保護できます。

また、「風で飛ばされにくい」 ことも重要なポイントです。通常のカバーは風でバタついたり、強風で飛ばされたりすることがありますが、ワンタッチ式カバーはバックルやゴムバンドによってしっかりと固定できるため、風によるズレを防ぐことができます。これにより、バイクカバーがズレるたびに直す手間が省け、安心して使用できます。

さらに、「収納や持ち運びがしやすい」 という利点もあります。ワンタッチ式のカバーはコンパクトに折りたためる設計のものが多く、ツーリングや出先での使用にも適しています。特に収納バッグ付きのカバーなら、持ち運びにも便利で、必要なときにすぐに取り出せます。

このように、ワンタッチ式のバイクカバーは装着のしやすさだけでなく、風対策や収納性にも優れているため、日常的にバイクを使用する人にとって非常に便利なアイテムです。毎日の負担を減らしたいなら、ワンタッチ式のカバーを選ぶのが賢い選択といえるでしょう。

防水・防塵・耐熱!おすすめバイクカバー3選

バイクカバーを選ぶ際、防水・防塵・耐熱の3つのポイントを押さえることで、愛車をしっかり保護できます。雨風やホコリから守る防水・防塵性能、エンジンやマフラーの熱に耐えられる耐熱性を備えたカバーを選ぶことが重要です。ここでは、おすすめのバイクカバーを3つ紹介します。

1. WANDA バイクカバー(420D 防水・耐熱)

このカバーは420Dの厚手生地を使用しており、強度が高く破れにくいのが特徴です。防水加工が施されているため、雨の日でもしっかりとバイクを守れます。さらに、裏地全体に耐熱素材を採用しているため、エンジンやマフラーの熱による溶けを防ぎます。

おすすめポイント

- 耐水圧5000mmで豪雨にも対応

- 厚手生地で耐久性が高い

- 裏地に耐熱素材を使用し、エンジン停止直後でも装着可能

2. H&W バイクカバー(防塵・防水・UVカット)

H&Wのバイクカバーは通気性の良い防水加工素材を採用しており、湿気がこもりにくい設計になっています。さらに、紫外線による劣化を防ぐUVカット加工が施されているため、屋外での長期使用にも適しています。

おすすめポイント

- 通気口付きでカバー内の湿気を逃がす

- UVカット加工で色あせや劣化を防ぐ

- 大型バイクにも対応するサイズ展開

3. Onkya バイクカバー(ワンタッチ固定付き)

Onkyaのバイクカバーは、防水・防塵機能に加え、ワンタッチで装着できる固定バンドが付いているのが特徴です。バタつきを防ぐ構造になっているため、強風時でも安心して使用できます。

おすすめポイント

- 簡単に固定できるバックル付き

- 防水・防塵加工で汚れをしっかり防ぐ

- 風で飛ばされない設計で屋外保管に最適

このように、防水・防塵・耐熱の3つのポイントを備えたバイクカバーを選ぶことで、バイクの寿命を延ばし、メンテナンスの手間を減らすことができます。使用環境に合ったカバーを選んで、バイクをしっかり保護しましょう。

バイクカバーを長持ちさせるためのメンテナンス

バイクカバーは日々の使用で雨風や紫外線にさらされるため、適切なメンテナンスを行わないと劣化が早まってしまいます。せっかく購入したカバーを長く使うためには、いくつかのポイントを押さえておくことが大切です。

1. 定期的に洗浄する

バイクカバーの表面には、雨水の汚れやホコリが付着します。汚れを放置すると、生地が劣化し防水機能が低下する原因になります。

- 水洗いまたは中性洗剤を使い、やさしく汚れを落とす

- 高温の水や漂白剤は避ける(防水加工が剥がれる可能性がある)

- しっかり乾燥させてから使用する

2. 防水スプレーを活用する

バイクカバーの防水性能を維持するためには、防水スプレーを定期的に塗布するのがおすすめです。防水加工が弱まると、雨水が染み込みやすくなります。

- 1~2か月に1回、防水スプレーをかける

- 乾燥させてから折りたたむ

3. 使用後は適切に収納する

バイクカバーを使わないときに雑に保管すると、折り目がダメージを受けたり、カビが発生したりする可能性があります。

- 収納袋が付属している場合は、コンパクトに畳んで収納

- 直射日光や湿気の多い場所を避けて保管する

4. カバーの固定をしっかり行う

風でバタつくと、摩擦でカバーの表面が傷つき、破れやすくなります。

- ワンタッチバックルやロープを使ってしっかり固定する

- 地面に擦れないように注意する

5. 耐熱対策を忘れない

エンジン停止直後にカバーをかけると、マフラーの熱でカバーが溶けることがあります。

- 耐熱素材のカバーを選ぶ

- マフラー部分に耐熱パッドを取り付ける

このようなメンテナンスを継続することで、バイクカバーの寿命を延ばし、長期間にわたってバイクを守ることができます。こまめな手入れを習慣にして、カバーを良い状態で使い続けましょう。

まとめ:簡単&最強のバイクカバーで手間を減らそう

バイクカバーは、愛車を雨やホコリから守り、防犯対策としても役立つ重要なアイテムです。しかし、「毎日かけるのが面倒」「どのカバーを選べばいいかわからない」と悩む人も多いでしょう。

そんなときは、簡単に装着できて、高性能なバイクカバーを選ぶことが大切です。具体的には、ワンタッチで固定できるタイプや、大きめサイズでかけやすいものを選ぶと、日々の手間を大幅に削減できます。

また、カバーを長持ちさせるためには、適切なメンテナンスも欠かせません。定期的な洗浄や防水スプレーの使用、しっかりとした固定によって、カバーの劣化を防ぐことができます。さらに、エンジン停止直後の熱対策を講じることで、カバーの寿命を延ばすことが可能です。

最適なバイクカバーを選び、適切に管理すれば、面倒な作業を最小限に抑えつつ、大切なバイクをしっかりと守ることができます。毎日の手間を減らし、快適なバイクライフを楽しむために、自分に合ったカバーを選びましょう。

バイクのカバーめんどくさい人でも続けられる使い方と選び方

- バイクカバーは雨風や紫外線から車体を守るため、使用するのが望ましい

- 防犯対策としても有効で、カバーをかけることで盗難リスクを下げられる

- 通気性の悪いカバーは湿気をこもらせ、サビやカビの原因になりやすい

- 風でバタつくとボディに傷がつくため、しっかり固定できるものを選ぶべき

- 使いやすさを重視するなら、ワンタッチ式やファスナー付きカバーが便利

- カバーサイズは大きめを選ぶと、装着がスムーズになりストレスが減る

- 防水・防塵・耐熱のバランスが取れたカバーを選ぶと長期間の使用に適する

- 定期的にカバーを洗浄し、防水スプレーを活用すると耐久性が向上する

- エンジン停止直後にかけると溶けるリスクがあるため、耐熱素材が理想

- 装着の手間を減らすため、駐車位置やカバーの向きを固定すると良い