バイクを選ぶ際に、エンジンの冷却方式である「水冷」と「空冷」のどちらがいいかで迷っている方も多いのではないでしょうか。この記事では、それぞれの冷却方式のメリットとデメリットをわかりやすく解説していきます。冷却性能の違いだけでなく、見た目や音の違い、メンテナンスのしやすさなど、実際の使用感に関わるポイントも比較しています。これからバイクの購入を検討している方や、乗り換えを考えている方にとって、最適な一台を見つけるための参考になる情報をお届けします。

- 水冷と空冷の冷却構造の違い

- それぞれのメリットとデメリット

- 見た目や音、乗り味の特徴

- メンテナンス性や将来的な選択肢

バイクのエンジン水冷と空冷どっちがいいか徹底比較

冷却方式の基本構造を理解しよう

バイクのエンジンには大きく分けて「空冷」と「水冷」という2つの冷却方式があります。どちらもエンジンの温度を適切に保つ役割を持っていますが、仕組みはまったく異なります。

まず空冷エンジンは、エンジンに直接走行風を当てて冷やす構造です。シリンダーやシリンダーヘッドに「冷却フィン」と呼ばれる金属のヒダ状の部分が付いていて、ここに風を当てて放熱します。バイクの走行中に空気が自然にフィンへ当たることで冷却が行われるため、シンプルな構造で補機類も少なく、車体が軽く仕上がるのが特徴です。

一方の水冷エンジンは、エンジン内部に冷却水(クーラント)を循環させる仕組みを備えています。シリンダー周囲に「ウォータージャケット」と呼ばれる水路を設け、ここに冷却水を流しながらエンジンの熱を吸収。その熱を持った冷却水はラジエーターへ送られ、再び冷やされてエンジンへ戻されるというサイクルで動作します。さらに、水冷システムにはウォーターポンプや冷却ファン、サーモスタットなども加わっており、気温や走行状況に関係なく一定の冷却効果を発揮できます。

このように、空冷は構造がシンプルで軽量、メンテナンスもしやすい点が特徴であり、水冷は冷却性能が安定していて高出力エンジンに向いているという違いがあります。両者の構造の違いを理解することが、バイク選びの第一歩となります。

空冷バイクのメリットとは

空冷バイクの魅力は、構造のシンプルさと独特のフィーリングにあります。まず、冷却装置に冷却水やラジエーターを必要としないため、部品点数が少なく軽量に仕上がるのが特徴です。この軽さは取り回しのしやすさに直結し、初心者でも扱いやすいと感じる場面が多くなります。

また、冷却フィンによって形成されるエンジンの外観も空冷バイクならではの魅力です。冷却機能を担いながら、無骨でクラシカルなデザインを持つエンジンは、多くのライダーにとって“美しい造形”として映ります。さらに、メンテナンスが比較的簡単なのも見逃せません。冷却水の補充やラジエーターの点検といった作業が不要であるため、整備のハードルが下がります。

もう一つの特徴として、エンジンの鼓動感が挙げられます。スロットル操作に対して反応が穏やかで、じんわりと加速していく感覚は、ツーリングのようなリラックスした走りに向いています。フィーリング重視のライダーや、機械の“味”を楽しみたい方にとって、空冷バイクは大きな魅力を持っていると言えるでしょう。

空冷バイクのデメリットとは

一方で、空冷バイクには明確な弱点も存在します。最大の課題は「冷却の安定性が低い」ことです。冷却手段が走行風に頼っているため、渋滞や信号待ちのような停車時には冷却が追いつかず、エンジンが過熱しやすくなります。これが続くと、熱ダレやオーバーヒートにつながるおそれがあります。

さらに、エンジン各部の温度が均一に保たれないことから、金属の膨張にムラが出やすくなります。その影響で、ピストンとシリンダーの隙間(クリアランス)を広めに設計しなければならず、気密性が下がって燃焼効率にも影響が出ることがあります。

また、騒音面でもデメリットがあります。冷却フィンが共鳴して音を増幅してしまうため、水冷に比べてメカノイズが外部に漏れやすく、騒音対策が難しくなります。これにより、近年の厳しい騒音規制や排ガス規制に適応しにくいという問題も浮上しています。

このように、空冷バイクはフィーリングや見た目には魅力がある一方で、性能や環境面での制約がつきまとう冷却方式でもあります。選ぶ際には、使用環境や用途をしっかり考慮する必要があるでしょう。

水冷バイクのメリットとは

水冷バイクの最大の強みは、安定した冷却性能によって高出力と高性能を実現できる点にあります。エンジンの周囲に冷却水を循環させ、ラジエーターで温度を管理する仕組みのため、気温や走行条件に左右されずに最適なエンジン温度を保つことができます。

このように温度が一定に保たれると、ピストンとシリンダーのクリアランスも狭く設計でき、燃焼効率が向上します。その結果、スムーズな加速やトルクの安定感が生まれ、レースやスポーツ走行はもちろん、一般道でも快適な走りを実感しやすくなります。

さらに、冷却水の働きによってエンジンのメカノイズが抑えられる点も注目すべきポイントです。ウォータージャケットが音を吸収する防音材のような役割を果たし、ライダーにとって静かで快適なライディング環境を提供してくれます。

また、現代のバイクは環境性能も重要視されており、厳しい排ガス規制をクリアするためには冷却の精密なコントロールが欠かせません。水冷エンジンはまさにそのニーズに応えられる設計であり、最新モデルの多くで採用されている理由がここにあります。

水冷バイクのデメリットとは

性能面で多くの利点を持つ水冷バイクですが、いくつかの注意点もあります。まず、冷却システムに必要な部品が多いため、構造が複雑になりやすく、その分だけ車体重量が増す傾向にあります。ウォーターポンプやラジエーター、ホース類などが追加されることで、空冷バイクに比べて数キロ単位で重くなることも珍しくありません。

加えて、定期的なメンテナンスが欠かせない点も把握しておく必要があります。冷却水の交換やラジエーターの点検、ホースの劣化チェックなど、空冷よりも手間がかかる場面が出てきます。特に冷却水が漏れてしまうとオーバーヒートにつながるため、早期発見と対応が重要です。

また、デザイン面で冷却フィンがなくなることで、エンジンの見た目に味気なさを感じるライダーもいます。冷却装置が目立つことで、機械としての無骨さや造形美を重視する人にとっては、やや物足りなく映るかもしれません。

このように水冷バイクには高性能・高効率という明確な利点がある一方で、構造の複雑さや定期的な管理が求められるという側面もあります。走行スタイルやメンテナンスに対する考え方によって、合うかどうかを見極めることが大切です。

バイクのエンジン水冷と空冷どっちがいいか選び方のポイント

メンテナンスのしやすさを比較

空冷と水冷では、メンテナンスの負担や頻度に違いがあります。シンプルな構造を持つ空冷バイクは、整備性の高さが一つの魅力です。冷却水が不要なため、ラジエーターやウォーターポンプなどの管理がなく、定期的な水交換や漏れのチェックも発生しません。必要最低限の点検で済むことから、初心者でも扱いやすい傾向にあります。

対して水冷バイクは、高度な冷却性能を保つために定期的な管理が不可欠です。冷却水の交換時期を守らなければ性能が落ちる可能性がありますし、経年劣化によってホースが硬化したり、継ぎ目から漏れが発生したりすることもあります。これらのチェックや修理には、多少の知識や経験が必要です。

ただし、長距離ツーリングや高回転域での走行を頻繁に行うような乗り方であれば、水冷の方がエンジンへの負担が少なく、結果的にオーバーヒートなどのトラブルを防げるという意味では「長期的な信頼性」に優れています。

つまり、日常的なメンテナンスの手軽さを求めるなら空冷、高性能と長期的な安心感を重視するなら水冷が向いているといえるでしょう。

見た目にこだわるならどっち?

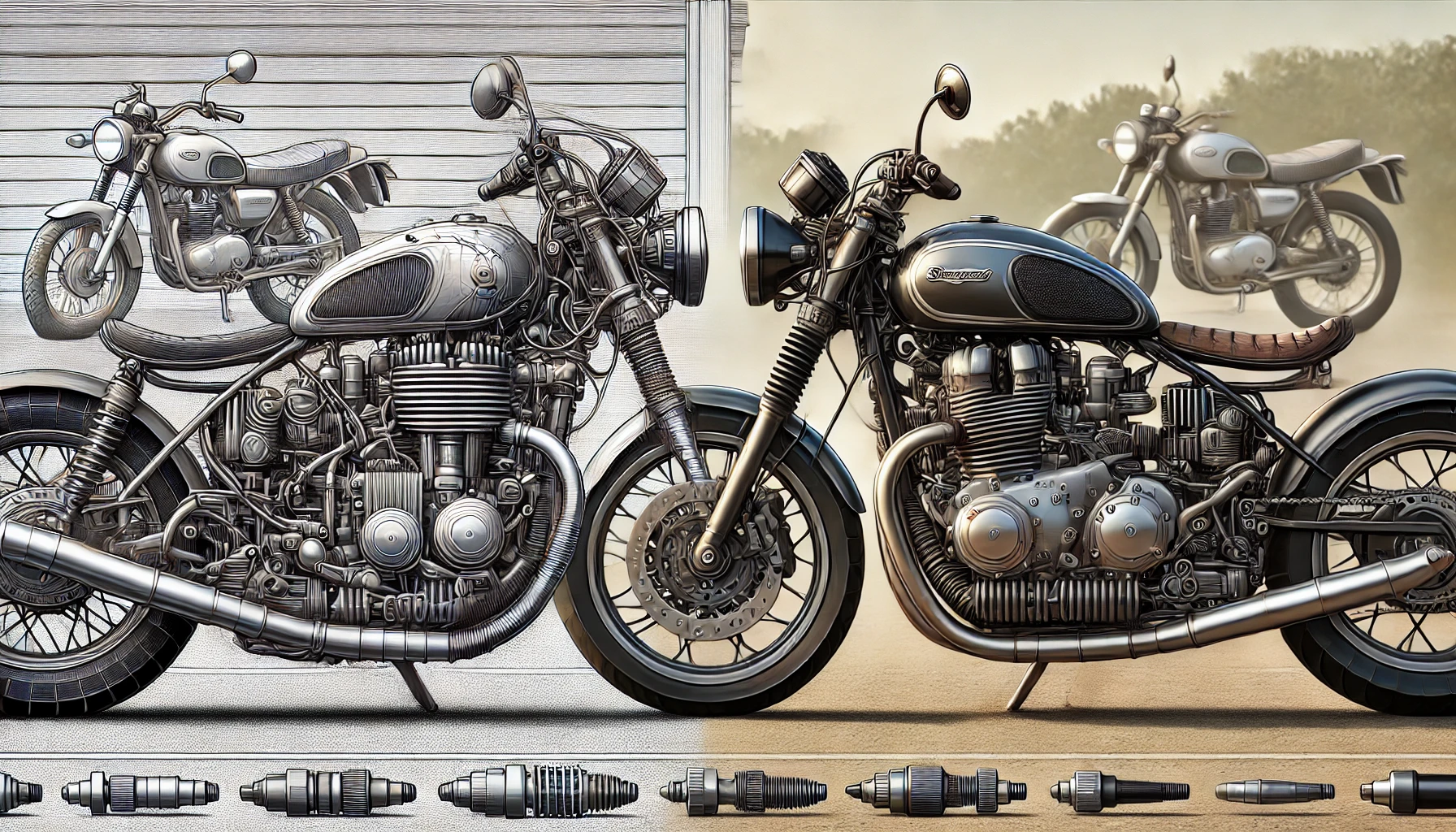

デザインに強いこだわりを持つライダーにとって、冷却方式によるエンジンの見た目の違いは大きな判断材料になります。特に空冷バイクは、エンジンに設けられた冷却フィンが目立ち、機械的でクラシカルな印象を与えることが多いです。昔ながらの無骨なスタイルや“エンジンらしさ”を好む人には、空冷特有の造形美が魅力的に映るでしょう。

水冷バイクの場合、冷却フィンが省略される代わりに、ラジエーターやホース類といった補機類がフレーム前部に装備されます。これにより、メカニカルで近代的な印象が強まり、シャープなデザインを持つスポーツモデルとの相性が良くなります。近年はデザイン面でも工夫されており、ラジエーターを目立たせない工法やカウルで全体のバランスを取るモデルも増えています。

見た目重視でクラシックスタイルを求めるなら空冷、モダンかつ洗練された印象を好むなら水冷といったように、好みによって選ぶ基準が変わってきます。エンジンそのものがバイクの顔となる以上、この見た目の違いは大きな選択ポイントになるでしょう。

音の違いと乗り味の特徴

空冷バイクと水冷バイクは、エンジン音や乗り味にも明確な違いがあります。空冷エンジンは構造上、メカニカルノイズが外部に伝わりやすいため、エンジンそのものが発する音をダイレクトに感じることができます。振動や排気音と共鳴するような「ワイルドな音」が特徴で、バイクらしい鼓動感や存在感を楽しめます。

乗り味についても、空冷バイクはスロットル操作に対しての反応がやや緩やかで、ジワジワと加速する特性を持っています。この“ユルさ”がツーリングなどでは快適に感じられ、操作に余裕を持たせてくれるという声もあります。

一方、水冷バイクは冷却水によってエンジン音が吸収されやすく、比較的静かでスムーズな印象を与えます。燃焼効率やレスポンスも高く、スロットルを開けた際の反応がリニアで、鋭い加速感を味わえるのが特徴です。そのぶん、低速域では神経質な印象を受けることもありますが、スポーティな走りには適しています。

つまり、音やフィーリングを重視するなら空冷、滑らかでシャープな反応を求めるなら水冷というように、好みに応じた選び方が可能です。

走行性能と排気ガス規制の影響

近年のバイク選びでは、単なる走行性能だけでなく、環境性能も無視できない要素となっています。水冷バイクはその点で非常に有利です。エンジン温度を安定させることで燃焼状態を一定に保ち、有害な排出ガスの発生を抑える制御がしやすくなります。そのため、厳しい排ガス規制にも適応しやすく、高性能なエンジンを維持したまま認可を得ることが可能です。

空冷バイクは構造的に温度変化の幅が大きく、燃焼の安定性を保ちにくい傾向があります。エンジン内部の温度差により熱膨張が不均一になり、理想的な燃焼を継続させることが難しくなります。これにより、排気ガス中の有害物質が増加しやすく、現代の排ガス基準を満たすには追加の技術や部品が必要になります。

さらに、走行性能という観点では、水冷バイクは高回転域でも熱ダレしにくく、パワーを持続的に引き出せるため、スポーツ走行や長距離移動に適しています。逆に空冷は熱の影響で出力が落ちる場面があり、連続した高負荷にはやや不向きな面があります。

こうした事情から、特に国産メーカーでは空冷モデルの開発が減少しており、水冷バイクが主流となっているのが現状です。これを理解した上で、自分の求める性能と使い方に合った選択をすることが大切です。

将来的な選択肢と市場動向

現在のバイク市場では、水冷エンジンを採用するモデルが主流となっており、今後もその傾向は続くと見られています。背景にあるのは、年々強化される排ガス規制や騒音基準です。これらをクリアするには、エンジン温度を正確に制御できる水冷方式が有利です。そのため、各メーカーは新型モデルの開発において水冷エンジンを基本に据えるようになっています。

一方で、空冷エンジンは減少傾向にあるものの、完全に消えるわけではありません。なぜなら、クラシックなスタイルや独特の乗り味を好むユーザー層が一定数存在するからです。特に海外メーカーでは、排出ガスの緩和制度やプレミアム市場に支えられて、空冷バイクを継続的に販売する動きが見られます。高価格帯でも構わないというファン層がいるため、需要が完全に途絶えることは考えにくい状況です。

国内では、ホンダのCB1100やヤマハSR400のように、一部の空冷モデルが根強い人気を誇ってきましたが、これらも近年では生産終了の流れが進んでいます。その一因として、排気ガスや騒音対策を施すコストが高騰し、販売価格に転嫁しづらいという現実があります。

将来的に、環境負荷の少ないバイクが求められる中で、水冷が標準であり続けるのは確実です。ただし、限定モデルや趣味性の高い車種として空冷バイクが細々と残り続ける可能性はあります。空冷ならではの魅力を味わいたいなら、今のうちに検討する価値は十分にあるでしょう。

バイクのエンジン水冷と空冷どっちがいいかをまとめて比較

- 空冷は構造がシンプルで整備がしやすい

- 水冷は温度管理が安定し高出力に適している

- 空冷は走行中の風を利用して冷却する仕組み

- 水冷は冷却水とラジエーターで強制的に冷却する

- 空冷はクラシカルな見た目と機械的な造形美が魅力

- 水冷は静かでスムーズな走行フィーリングを持つ

- 空冷はフィーリング重視でリラックス走行に向く

- 水冷は排ガス規制に適応しやすく最新モデルが豊富

- 空冷はメンテナンス頻度が少なく初心者に扱いやすい

- 水冷は部品が多く重くなるが信頼性と性能は高い